Entre

dezembro de 2015 e agosto de 2016, o Jornal Nacional, da TV Globo,

dedicou 17 horas ao ex-presidente Lula. Treze dessas horas foram de

noticias consideradas negativas e as outras quatro, de notícias neutras.

O levantamento, do projeto Manchetömetro, da Uerj, foi enviado à ONU

pela defesa do ex-presidente.

No semestre seguinte, o

Manchetômetro fez outro estudo, agora envolve os jornais impressos. As

pesquisadoras Patrícia Bandeira de Melo e Márcia Rangel Candido

analisaram como

O Globo,

Folha de S.Paulo e

Estadão trataram o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sergio Moro.

Moro,

então à frente da “lava jato”, passara a ser tratado pela imprensa como

antagonista de Lula – muito embora o antagonista do réu num processo

seja a acusação, e não o juiz. As pesquisadoras concluíram que, entre

janeiro e maio de 2017, 79% das noticias sobre Moro nos jornais foram

neutras. Nos mesmos jornais, 79% das notícias sobre Lula foram

contrárias.

São indícios de que os maiores veículos de comunicação

do país apoiaram um desfecho específico das acusações que pesam contra

Lula. É o que alguns países chamam de “publicidade opressiva”. É quando

“o veículo começa a divulgar, de maneira sistemática, notícias sempre

tendendo para um lado, geralmente pela condenação”, explica a

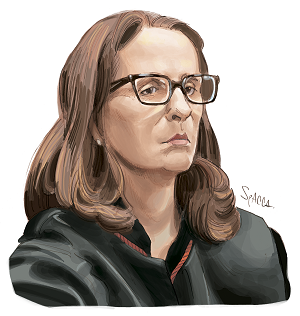

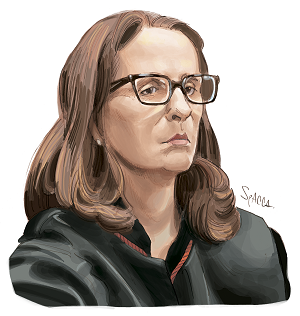

desembargadora

Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A desembargadora é autora do livro

A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais,

resultado de sua tese de doutorado, defendida em 2008 sob orientação do

ministro Luís Roberto Barroso. No texto, ela explica que a publicidade

opressiva se caracteriza quando o noticiário sobre um processo fica tão

ostensivo que a situação dos réus ou investigados fica prejudicada,

especialmente em casos que vão a júri. A campanha midiática torna-se tão

agressiva que um julgamento imparcial torna-se impossível.

Na

tese, Schreiber procurou definir o fenômeno da maneira mais objetiva

possível, para poder sugerir medidas para atenuar os efeitos da

publicidade opressiva. Entre elas, o sequestro dos jurados, a proibição

de que os envolvidos no caso falem com jornalistas ou que comentem o

processo fora das situações forenses. Ou, em último caso, proibir que

sejam publicadas notícias e reportagens sobre aquele caso.

Mas o

que se observa hoje, é um novo capítulo desse fenômeno, analisa a

desembargadora. "A ‘lava jato’ inaugurou um novo patamar de relação de

juiz com a imprensa", afirma, em entrevista à

ConJur.

"Ele não é mais aquele ator que se depara com uma situação de

publicidade opressiva e passa a se preocupar com isso, que entende que é

preciso conduzir o processo apesar da pressão da mídia."

"O que a

imprensa divulga não pode influenciar o desfecho do processo",

sentencia Schreiber. "O julgamento justo tem que se basear na verdade

processual."

Leia a entrevista:

ConJur

— O livro diz que os vários interesses da imprensa podem afastá-la do

interesse público. Isso quer dizer que a senhora defende algum tipo de

regulamentação da imprensa?

Simone Schreiber — Não. É

difícil haver algum tipo de regulamentação que não importe em restrição

da liberdade de imprensa. Especialmente neste momento que o Brasil está

vivendo, de certa fragilidade institucional na relação entre os

poderes. Sei que alguns defendem isso por ver monopólio em alguns

setores, mas as mídias sociais quebraram um pouco isso. Nas eleições,

por exemplo, Alckmin fez acordo com vários partidos em troca de tempo de

TV na campanha achando que aquilo seria determinante, mas ficou

patinando. Bolsonaro não tinha muito tempo e acabou vencedor. E aqui no

Brasil, dificilmente alguma regulamentação da imprensa passaria pelo

crivo do Supremo.

ConJur — O livro distingue a “verdade processual” da “verdade jornalística”. É possível conciliá-las?

Simone Schreiber — O

julgamento justo tem que se basear na verdade processual. Na tese,

defendi que o juiz tem que tomar algumas medidas de proteção do acusado

justamente para que a verdade jornalística, ou seja, aquilo que é

noticiado pelos jornais, não influencie de forma indevida o processo.

ConJur — O que é, então, “verdade processual”?

Simone Schreiber — É

a verdade que sobressai do processo após a produção das provas dentro

do devido processo legal. O juiz tem que se contentar com aquela verdade

que surge no processo, porque isso é uma premissa de que houve um

processo justo.

ConJur — É possível impedir que a imprensa influencie um julgamento?

Simone Schreiber — O que a

imprensa divulga não pode influenciar o desfecho do processo. Agora,

como fazer isso? Minha tese de doutorado partiu do pressuposto que o

juiz tem uma posição de proteção e que, se ele se deparar com uma

situação de publicidade opressiva, deve adotar medidas para proteger o

acusado e zelar para que o processo tenha uma condução serena. Então, na

minha concepção, o juiz era um ator que zelava pelo processo justo.

ConJur — Era?

Simone Schreiber — A “lava jato”

inaugurou um novo patamar de relação de juiz com a imprensa. Ele não é

mais aquele ator que se depara com uma situação de publicidade opressiva

e passa a se preocupar com isso, que entende que é preciso conduzir o

processo apesar da pressão da mídia. Na operação “lava jato”, o juiz

Sérgio Moro claramente recorreu à imprensa e à opinião pública.

ConJur — Ele defende isso abertamente, inclusive escreveu isso naquele artigo famoso, de 2005.

Simone Schreiber — Exatamente.

Ele diz que precisa ser apoiado numa empreitada de combate à corrupção.

Numa palestra de 2016, em São Paulo, ele disse o seguinte: “Eu me

disponho a ir até o final nos meus casos, mas esses casos envolvendo

graves crimes de corrupção e figuras públicas poderosas só podem ir

adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil

organizada. Esse é o papel dos senhores”.

Ao

mesmo tempo em que ele diz que julgará de acordo com a lei, conclama a

sociedade a apoiá-lo. E é evidente que o papel da imprensa na condução e

no desfecho desses processos foi fundamental em vários momentos. Isso é

superinteressante, porque a Polícia Federal e o Ministério Público

aprenderam a lidar com as assessorias de imprensa para divulgar seus

trabalhos de maneira muito profissional.

ConJur —

Tanto o MP quanto a PF alegam que essas entrevistas coletivas são

formas de dar transparência à atuação deles, de prestar contas à

sociedade. Mas a partir de que ponto isso já não é publicidade

opressiva?

Simone Schreiber — Não

sei se há resposta exata para isso. Essas operações são sempre muito

espetaculosas — então o espetáculo é parte delas. A princípio a

investigação é sigilosa, e o sigilo é importante para quem está sendo

investigado. A imprensa pode noticiar que foi deflagrada uma operação

policial, que foram cumpridos mandados nas casas dos suspeitos, mas

acompanhar ao vivo é excessivo. É expor desnecessária e

desproporcionalmente essas pessoas, o que não é necessário para o

sucesso das investigações.

Isso

é muito interessante nesse ambiente de colaboração premiada, também um

ingrediente da “lava jato”. A exposição dessas pessoas também é uma

forma de pressioná-las a colaborar. Não só a prisão, mas a divulgação de

informações privadas, vazamentos de conversas telefônicas

constrangedoras e a exposição daquela pessoa são bem importantes para

que ela se sinta compelida a assinar o acordo de colaboração. E mesmo

que a denúncia seja rejeitada ou a pessoa seja absolvida, já se criou um

estigma.

ConJur — Essa divulgação das operações e dos passos da investigação não são também ações de marketing?

Simone Schreiber —

Propaganda institucional é uma coisa muito interessante. É uma coisa de

ocupação de espaço, de poder de prestígio institucional junto à

população. Polícia e MP têm brigas sobre várias questões sensíveis. O MP

conseguiu um espaço de poder de investigação que não está na

Constituição, mas eles foram fazendo e, em determinado momento, depois

que já tinham feito investigações importantes, mesmo sem previsão

constitucional ou legal, foram autorizados. Então é uma atuação

institucional de obter prestígio junto à sociedade.

ConJur — A senhora comentou uma palestra de Moro. Juízes podem comentar casos em que atuam ou em que atuaram?

Simone Schreiber —

Comentar casos que estão em andamento, principalmente aqueles em que

você não está no processo, é bem complicado. É justamente essa sensação

das partes de que o juiz já tem predisposição a julgar de alguma

maneira. As partes têm o direito subjetivo à expectativa de um juiz

imparcial, que julgue com independência, com base no que está no

processo.

Tem uma entrevista do Bretas ao

Valor Econômico em que ele fala sobre o Sérgio Cabral, que eu até separei para falar em sala de aula: “Já

estamos investigando transporte, saúde, obras, alimentação e joias. Mas

nessa questão das joias existe uma dúvida ainda, eu ainda não decidi a

respeito. Se a joia era propina ou ostentação ou se era lavagem de

dinheiro. Isso eu tenho que ver com calma”. Com todo respeito ao

Bretas, ele se manifestou já dizendo que o Cabral é corrupto. Os juízes

passaram a se manifestar sobre casos que estão julgando na imprensa. Não

é adequado.

ConJur

— A quantidade de prisões preventivas ilegais já virou um problema

histórico no Brasil, mas parece que o uso delas como antecipação de pena

tem se agravado. Isso decorre dessa publicidade opressiva também em

cima dos juízes?

Simone Schreiber — É

difícil dizer se a publicidade opressiva influencia juízes a manter as

pessoas presas. É engraçado: os juízes que prendem mais sempre partem da

premissa de que o juiz mais rigoroso precisa de uma dose extra de

coragem. E agora, com essa onda de punitivismo apoiada pela mídia que

apareceu com a “lava jato”, o juiz que manda soltar também precisa de

uma dose extra de coragem. O que vejo, na verdade, é uma coisa muito

ruim, que é o MP acossar a imprensa para atacar juiz que concede

liberdade, como aconteceu aqui, até na “lava jato”. E isso fica sendo

insuflado pela imprensa, o que é difícil. Todos os juízes devem ser

respeitados. Não é correto isso de xingar juiz, vaiar juiz, enfim,

qualquer pessoa. Essa coisa do esculacho público. É terrível que as

pessoas se sintam à vontade para xingar e constranger as outras. O

ministro Gilmar foi submetido a esse constrangimento no avião, um

ambiente do qual você não pode nem sair. É uma covardia. É triste.

ConJur

— O procurador Deltan Dallagnol é talvez o mais famoso por fazer isso

que a senhora comentou: quando vai haver um julgamento, ele vai à

imprensa, às redes sociais, e convoca as pessoas a ficar do lado dele, a

pressionar o Judiciário. Isso é publicidade opressiva?

Simone Schreiber — Isso é

usar a imprensa para pressionar o tribunal. E ele faz isso de maneira

muito ostensiva. Como no caso da competência da Justiça Eleitoral para

crimes conexos, que o Supremo ia decidir. Ele conclamou a população.

Isso não é correto. Mas quando eu falo em publicidade opressiva, falo de

quando se cria um ambiente em que uma campanha na mídia passa a

defender determinado desfecho no processo. O seu exemplo é ampliar um

pouco o tema, mas concordo.

ConJur — Minha questão é: autoridades também cometem publicidade opressiva? Ou só a imprensa?

Simone Schreiber — Não

sei o que o Supremo diz sobre isso, mas acredito que considere essa

conduta estatal abuso de autoridade, que é um tipo penal que não tem

muita descrição do que seja. Não sei se esse caso do Dallagnol chega a

caracterizar abuso de autoridade, mas talvez possa ser uma falta

funcional para ser apurada pelas corregedorias competentes. Estou sendo

cautelosa, porque não tenho certeza se isso pode ser enquadrado em

alguma coisa, se falta funcional ou crime. Agora, esse discurso de que o

MP precisa da opinião pública porque a Justiça sozinha não vai

conseguir fazer a coisa certa tem por trás um entendimento da doutrina

norte-americana, de que você tem que estar sujeito a escrutínio público e

de que nada pode funcionar se não for num ambiente de liberdade de

expressão. O que estamos vendo é até que ponto essas manifestações são

legítimas e até que ponto são indevidas por impedirem o Judiciário e as

instituições de funcionar como deveriam.

ConJur

— Sua tese foi orientada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que tem

posições controversas sobre a relação entre a “opinião pública” e o

Judiciário. Ele defende, por exemplo, que certos entendimentos do

Supremo precisam “evoluir” conforme o “sentimento social”.

Simone Schreiber — É

muito complicado dizer isso. Quando o juiz invoca esse “sentimento

social”, está querendo justificar uma posição que é dele. O juiz, quando

traduz o sentimento social, diz o que ele acha que seja esse

sentimento. Por que o que ele entende como correto é o que refle o

“sentimento social”? E ainda que seja, ainda que as pessoas tenham o

sentimento de que políticos têm que ser punidos, a Justiça tem que se

guiar pela opinião da população ou pelas normas constitucionais? O

ministro Barroso sempre afirmou que a Justiça é o espaço contra

majoritário, de defesa dos direitos das minorias. Acho que quando ele se

tornou ministro, acabou revendo algumas posições.

Essa

discussão de o “sentimento social” guiar decisões já foi travada

algumas vezes. O ministro Celso de Mello, por exemplo, diz que não

importa o que acha a população, o Supremo tem que decidir conforme as

normas constitucionais e assegurar direitos independentemente do que a

opinião pública entenda.

A

sociedade precisa ser confrontada com o seguinte: vale a pena viver num

Estado Democrático de Direito em que há uma Constituição que deve ser

respeitada? Se você deseja isso para você, a Justiça tem que funcionar

dessa forma. Nem sempre as decisões judiciais vão atender às

expectativas da sociedade e é difícil explicar que aquela pessoa que

saiu estampada na capa dos jornais como corrupta é inocente, que existe

uma coisa chamada devido processo, com direito de defesa. Concordo com

Barroso quando ele critica a demora do Judiciário. Ele traz vários

exemplos de casos sem solução que demoram 10, 20 anos. A gente tem que

ter o compromisso com a celeridade e eficiência, mas não pode transigir

com o respeito às garantias fundamentais. É difícil.

ConJur

— O ministro Fux diz que em casos de conflitos entre pessoas, de fato, a

opinião pública não importa. Mas em casos que envolvem questões

sociais, é preciso saber o que as pessoas pensam. Existe mesmo essa

distinção entre casos em que a opinião pública importa e casos em que

não importa?

Simone Schreiber — Existem no Supremo várias formas de a sociedade intervir nos processos, como a figura do

amicus curiae

ou as audiências públicas, nesses casos que de fato interessam à

sociedade de forma geral, como criminalização da homofobia,

descriminalização do aborto, casamento homoafetivo, drogas, questões

mais relacionadas a teses. Mas será que alguém fez um teste para saber o

que a opinião pública pensa desses casos de execução penal? O MP quando

estava defendendo aquelas dez medidas botava uma pessoa em cada esquina

da cidade perguntando “você é contra a corrupção? Então assina aqui”.

Eu passei por uma dessas. E aí juntaram zilhões de assinaturas de

pessoas que não sabiam exatamente o que se estava defendendo ali. Só

sabiam que era contra a corrupção.

ConJur — Um trecho da sua tese diz que há casos em que a proibição de publicar notícias é válida. Que casos seriam esses?

Simone Schreiber — O que

digo é que, depois de identificada uma situação de publicidade

opressiva, há medidas que o juiz pode tomar para proteger o acusado

dessa situação. Sugiro diversas medidas que não interferem na liberdade

de expressão, como adiar o julgamento, sequestrar os jurados, como

acontece às vezes nos Estados Unidos — também temos, mas aqui é desde o

início do julgamento. E aí se essas medidas não tiverem efeito, aí se

partiria para medidas que restringem a liberdade de expressão. Começo

das menos restritivas, como proibir de dar entrevista, decretação de

sigilo do processo (seria constitucionalmente, porque temos a garantia

do sigilo da fonte). A última medida seria proibir a veiculação de

reportagens sobre o assunto durante determinado período. Seria de fato

uma medida com caráter de censura.

ConJur — Isso passaria no Supremo?

Simone Schreiber — Não

sei, porque o Supremo está numa tendência de privilegiar sempre a

liberdade de expressão. É uma medida muito questionável do ponto de

vista constitucional, porque a censura é proibida, mas estaria amparada

numa situação em que seria a única medida possível naquele caso de

proteger um direito que se revelaria mais importante que a liberdade de

expressão.

Basicamente, o

que eu descobri é que se dá mais importância à liberdade de expressão

porque ela não tem uma expressão só individual, mas uma instrumental em relação à democracia. Para a democracia funcionar, precisa ter liberdade de expressão. Mas o

direito a um julgamento justo também é um direito fundamental em uma

democracia. Essa foi a tese que eu defendi. Então, em situações limite

seria possível, dentro da Constituição, limitar a publicação de reportagens.

ConJur

— Quando proibiu um site de divulgar informações sobre o inquérito das

fake News, o ministro Alexandre de Moraes disse que a publicação havia

veiculado “notícia falsa”. Mas depois se descobriu que, de fato, havia

uma delação premiada que mencionava o trecho que incomodou os ministros.

Como conciliar isso? Como definir o que é “notícia falsa” do que não é?

Simone Shcreiber — O

Supremo já disse que o conteúdo dessas delações tem valor reduzido até

que seja corroborado por outros elementos. Portanto, a fala do delator

não tem valor por si, ela não pode servir para decretar prisão, para

condenar, nada. O MP, quando tem acesso a uma declaração dessas, deve

exigir que a pessoa traga elementos de corroboração, afinal, está

incriminando alguém. Quando vazam isso para a imprensa, causam um grande

mal à pessoa que está sendo acusada. O Supremo deveria criar uma

proteção em relação a essas divulgações indevidas. A pessoa que é

apontada pelo colaborador tem o direito de ser preservada, de ter sua

imagem preservada.

ConJur — Mas o que fazer se é o MP quem vaza para a imprensa?

Simone Schreiber — Aí é o

problema do sigilo da fonte. Quando estava fazendo minha tese me

deparei com um caso definido por um tribunal nos EUA em que foi

permitido se abrisse o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é um direito

fundamental que integra a liberdade de expressão. Sem ele, a pessoa não

se sentiria segura para dar a informação. Mas será que num caso como

esses, de o MP vazar informações que deveriam ser sigilosas para expor

pessoas, o sigilo da fonte não pudesse ser quebrado? Essas situações são

difíceis, envolvem direitos constitucionais.

ConJur — A forma como as delações foram usadas pela “lava jato” pode ser considerada publicidade opressiva?

Simone Schreiber — A

delação em si, não. Agora, o uso da delação no processo penal precisa de

algumas cautelas. A nº 1 é o colaborador de fato trazer elementos que

corroborem o que ele está falando. Essa questão de usar a imprensa para

expor o investigado e fazê-lo delatar, aí, sim, poderia ser publicidade

opressiva. Mas vazar informações sobre delatados para a imprensa não tem

a ver com o instituto da colaboração. Na tese, faço essa distinção.

Publicidade opressiva é a publicação de reportagens para influenciar o

resultado de um julgamento. Essa situação do vazamento de delações tem a

ver com a irresponsabilidade das pessoas que estão lidando com aquele

material.

ConJur — Então seria apenas quando a imprensa, ou um veículo, deixa claro que quer determinado resultado no julgamento.

Simone Schreiber — Quando

o veículo começa a divulgar, de maneira sistemática, notícias sempre

tendendo para um lado, geralmente pela condenação. Isso tem como

resultado a possibilidade de influenciar no resultado de um julgamento.

Tentei caracterizar isso na tese de forma bem objetiva, até porque

queria sustentar algumas medidas possíveis que pudessem ser adotadas.

Então, não seria a merda divulgação de fatos, e nem qualquer divulgação.

Teria que haver alguns ingredientes ali para caracterizar a situação de publicidade opressiva.

ConJur

— Bom, no caso do ex-presidente Lula houve a divulgação sistemática de

notícias pressionando os tribunais pela manutenção da prisão e pela

condenação. Houve publicidade opressiva?

Simone Schreiber — Não

posso me posicionar sobre o caso em si, se houve crime ou não, porque

não conheço o processo. Mas há elementos de publicidade opressiva, sim.

Teve a transmissão do Power Point no Jornal Nacional, uma pressão muito

forte da grande mídia. E tem até hoje uma comoção em torno da soltura

dele.

https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/entrevista-simone-schreiber-desembargadora-trf

Entre

dezembro de 2015 e agosto de 2016, o Jornal Nacional, da TV Globo,

dedicou 17 horas ao ex-presidente Lula. Treze dessas horas foram de

noticias consideradas negativas e as outras quatro, de notícias neutras.

O levantamento, do projeto Manchetömetro, da Uerj, foi enviado à ONU

pela defesa do ex-presidente.

Entre

dezembro de 2015 e agosto de 2016, o Jornal Nacional, da TV Globo,

dedicou 17 horas ao ex-presidente Lula. Treze dessas horas foram de

noticias consideradas negativas e as outras quatro, de notícias neutras.

O levantamento, do projeto Manchetömetro, da Uerj, foi enviado à ONU

pela defesa do ex-presidente.